Ein besonderes Event an der Deutschen Oper Berlin: Nach 28 Jahren wird dort wieder eine Operette geboten, keine geringere als »Die Fledermaus«, vom einstigen Startenor und heute weltweit gefeierten Regisseur Rolando Villazón inszeniert: ein Mix aus Slapstick, Posse und ein bisschen Gesellschaftskritik. Die Premiere am 28. April erntete nicht nur Beifall.

Von Urszula Usakowska-Wolff

Die am 5. April 1874 im Theater an der Wien uraufgeführte »Fledermaus« von Johann Strauß II. ist die wohl bekannteste, meist gespielte und geistreichste Operette der Welt, ein musikalisches und sprachliches Meisterwerk der goldenen Operetten-Ära, das immer noch Millionen begeistert, Champagnerlaune versprüht und deshalb zu Silvester und Karneval gern gespielt wird. Der Plot der »Fledermaus« ist raffiniert und zugleich recht übersichtlich konstruiert, sodass das Publikum ahnt, was als nächstes kommt, und sich freut, richtig geraten zu haben: halt so, wie es in einer guten Verwechslungskomödie sein muss. Obwohl dem Libretto ein französisches Lustspiel zugrunde liegt, gilt diese Operette als Inbegriff des Wiener Schmäh. Das kommt vor allem in der Sprechrolle des Gefängniswächters Frosch zum Ausdruck: Die Performance des Sliwowitz-Liebhabers wird mit Spannung verfolgt, weil sie viel Platz für Improvisation und Anspielungen auf aktuelle Ereignisse bietet. Da die »Fledermaus« eine Satire ist, sind die Figuren überspitzt; sie bedienen brillant und amüsant Klischees über die feine und weniger feine Gesellschaft, die bürgerliche Ehe, die Doppelmoral und andere Probleme, die Weib, Wein und Gesang anrichten. Die von Dr. Falke, alias Fledermaus, eingefädelte Intrige mit dem Ziel, sich an seinem einstigen Freund Gabriel von Eisenstein für eine Demütigung zu rächen, nimmt ihren Lauf, als Gabriel und seine Frau Rosalinde von ihm zum Ball beim Prinzen Orlofsky eingeladen werden. Gabriel soll sich an dem Abend im Gefängnis melden, denn er hat einen Beamten beleidigt und muss dafür acht Tage absitzen, auch deshalb, weil er einen unfähigen Advokaten, Dr. Blind, hat. Gefängnisdirektor Frank kommt, um den Verurteilten persönlich in den Knast zu bringen, und verhaftet den Falschen: Rosalindes einstigen Geliebten, den Gesangslehrer Alfred, der sie gerade besuchte, um die Affäre wieder aufleben zu lassen. Das Qui pro quo erreicht seinen Höhepunkt auf dem Kostümball. Am Ende fliegt die Maskerade auf, doch alles geht gut aus, denn »Champagner hat’s verschuldet.«

Erst eine Schwalbe, dann eine Fledermaus, das sieht nach einem Vogelhändler aus!

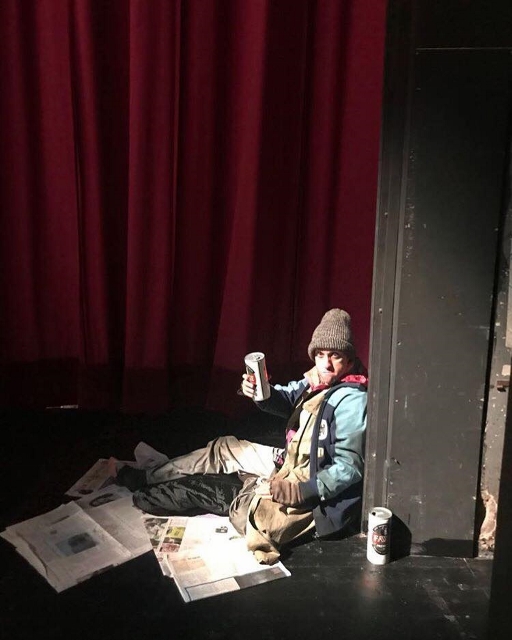

Die von Rolando Villazón an der Deutschen Oper Berlin inszenierte »Fledermaus«, seine zweite Regiearbeit auf dieser Bühne nach Puccinis »La Rondine« (Die Schwalbe), ist ein Mix aus Slapstick, Posse und ein bisschen Gesellschaftskritik. Man merkt, dass der mit vielen Talenten, auch dem des Clowns, gesegnete Regisseur, einen Hang zur Komik und ein Herz für soziale Randgruppen hat. Deshalb muss in die Vorstellung, in der die Schönen und Reichen vor allem süffeln und soupieren und sich beim Amüsieren camouflieren, eine im Libretto nicht vorhandene Figur gepackt werden, die sich mit viel weniger zufrieden geben muss. Es ist ein stummer Penner (von Cristiano Afferri suverän gespielt), der in der linken dunklen Ecke der Bühne in einem Schlafsack kauert und von Rosalinde (Annette Dasch) manchmal Almosen, vom Gabriel (Thomas Blondelle) und Dr. Falke (Thomas Lehmann) Bier in Dosen, aber vom Gefängnisdirektor Frank (Markus Brück) immer nur Fußtritte kriegt. Auch drei andere Figuren illustrieren Rolando Villazóns Allüren, denn vor ihm ist niemand in einer »Fledermaus«-Inszenierung auf die … Affen gekommen. Diese Affen, genauer: drei Statisten, die die Evolution vom Menschenaffen zum Homo sapiens verkörpern, erscheinen am Ende jedes Aktes – und schlagen im Finale der gut gemeinten Chose alles kurz und klein, begleitet von den ersten Takten der Tondichtung »Also sprach Zarathustra« eines anderen Strauß – Richard. Alles klar? Ja. Wenn ein gefragter Regisseur einen Klassiker der leichten Muse inszeniert, darf ein schwerwiegender Hinweis auf die ewige Wiederkunft des Gleichen und auf Stanleys Kubricks »Odyssee im Weltall« nicht fehlen.

Die Drehbühne ist eine Zeitmaschine

Rolando Villazón macht’s möglich: In seiner Inszenierung der Operette »Die Fledermaus« von Johann Strauß am größten Berliner Opernhaus kommt zusammen, was nicht zusammen gehört. Jeder Aufzug spielt in einer anderen Zeit und in einem anderen Ambiente: der erste in einem Salon aus dem 19. Jahrhundert, der zweite in der Mitte des 20. Jahrhunderts und der dritte zur Abwechslung mal im All. Die wieder voll funktionsfähige Drehbühne der Deutschen Oper bewährt sich als Zeitmaschine und befördert eine dekadente, süffisante, intrigante und doch recht charmante Gesellschaft aus dem Biedermeier in eine Kellerbar in Ost-Berlin, aus der sie nach dem Ende des (be)rauschenden und verwirrenden Festes in einen kosmischen Knast teleportiert wird. Kein Wunder, dass die Symbole der Zeit in diesem Mordsspektakel, dessen Bühnenbild Johannes Leiacker entwarf, nicht zu übersehen sind. Den Souffleurkasten bedeckt eine zerfließende Taschenuhr, dem Ölbild »La persistencia de la memoria« (Die Beständigkeit der Erinnerung) von Salvador Dalí entlaufen. In der guten Stube deren von Eisenstein hängt eine Pendeluhr. Auf die kahle Wand der Kellerbar wird von Zeit zu Zeit eine tickende Uhr gebeamt, und der treulose Gatte Gabriel fuchtelt mit seiner Repetieruhr, wenn er eine falsche ungarische Gräfin, in Wirklichkeit seine verkleidete Angetraute – oder eine echte Ballettratte verführen will.

Was für eine Gala, tralalalala!

Es scheint, dass Rolando Villazóns schier unerschöpfliche Energie die »Fledermaus«-Truppe zu körperlichen Kraftakten angespornt hat, sodass ihre Mitglieder wie in einer Revue oder gar wie in einem Varieté agieren. Sie parlieren, gestikulieren, springen, biegen sich ganz weit nach vorne und hinten fast wie Gummimenschen und torkeln beeindruckend durch die Bühne. Das ist eine enorme mimische Leistung, wenn man bedenkt, dass die meisten dabei singen müssen und in Kleidern stecken, die eine solche Expressivität eher verhindern. Die von Thibault Vancraenenbroeck entworfenen Kostüme sind offensichtlich bequem – und ein Ausdruck frivoler Fantasie. Die in die Hosenrolle des »Genossen« Prinzen Orlofsky geschlüpfte Angela Brower trägt (genauso wie ihr Diener Ivan, der, von Samir Dib gemimt, eine besonders gute Figur macht) unter einer NVA affinen Uniform ein Korsett mit Strapsen. Sie singt zwar sehr schön, doch der russische Akzent will ihr nicht so recht gelingen. Dafür berlinert die Berlinerin Annette Dasch als Rosalinde umso charmanter, wenn sie nicht gerade als ungarische Gräfin etwas unverständlich einen Csárdás singt. Sehr auffällig-unauffällig wirkt in dieser bunten Truppe Dr. Blind (Jörg Schörner), denn er kann hinter keinem Kostüm verbergen, dass er ein glückloser, überforderter Stotter-Advokat ist, unfähig, seine Mandanten erfolgreich zu verteidigen. Ja, mit solchen Advokaten ist verkauft man und verraten!

Im Feuerstrom der Reben sprüht ein filmisch Leben

Auf dem Ball im kommunistischen Keller amüsieren sich auch andere Akteure köstlich, was wohl der (Ost)-Berliner Luft zu verdanken ist: Rotchinesinnen, Hostessen mit einem Hammer-und-Sichel-Logo auf der Brust; eine Gruppe, die in Farben der kubanischen Fahne auftritt und das Tanzbein schwingt. Doch niemand trinkt Cuba Libre, sondern »Champagner, König aller Weine. Die Majestät wird anerkannt rings im Land, jubelnd wird Champagner der Erste genannt!« Die Konterfeis von zwei anderen Majestäten: Chruschtschow und Stalin, die eher Wodka bevorzugten, gucken von der Wand auf die Feiernden. Das soll angeblich eine Anspielung auf die Szene in Billy Wilders rasanter Berliner Filmkomödie »One, Two, Three« (1961) sein, die mit Aram Chatschaturjans „Säbeltanz“ musikalisch untermalt ist. Das Publikum kann sich in der Pause, die überraschender Weise mitten im zweiten Akt eingelegt ist, Gedanken machen über die Geburt der Operette aus dem Geiste des Films.

Der arme Mann, der arme Mann, was haben sie ihm angetan?

Mit der »Fledermaus« hat Rolando Villazón ein Werk geschaffen, das als vorläufiger Höhepunkt des inszenatorischen Neoposteklektizismus eine verblüffende Fusionsoperettenkost serviert. Als Zutaten dienen ihm, wie es im mit seinen gezeichneten Regieanweisungen bebilderten Programmheft steht, Zitate aus Filmen alter Meister, neben Kubrick und Wilder wohl auch »Nosferatu« (1922) von Friedrich Wilhelm Murnau, denn Dr. Falk hat schrecklich lange und grauenhafte Gummifinger, mit denen er wie mit einer Fernbedienung das Kaminfeuer entfacht. Eine Operette als großes Kino? Warum nicht? Obwohl einige Stellen eher an einen Stummfilm erinnern und das Publikum bei der Premiere Mühe hatte, manches Gesprochene und Gesungene, wie man das so schön sagt, akustisch zu verstehen. Das Orchester unter der Leitung von Donald Runnicles scheint zwar die Entschleunigungsphase überwunden zu haben, doch manchmal klingt die schöne Musik etwas zu brav oder zu laut. Gut, dass über der Bühne deutsche und englische Untertitel laufen; letztere helfen, die hier und da schwer verständlichen Monologe, darunter auch die des zu einem Roboter mutierten Wärters Frosch (Florian Teichtmeister) zu verstehen, der im kosmischen Knast wie ein Knallfrosch agiert und aufpassen muss, dass ihm der Strom nicht ausgeht und dass sich seine furchterregende Roboterhand in der Robe der als Ballettratte verkleideten Kammerzofe Adele (glänzend von der Soubrette Meechot Marrero gesungen und gespielt) und ihrer Schwester Ida (Kathleen Bauer) nicht verheddert. Er muss auch ständig auf einen roten Knopf drücken, um Alfred (Enea Scala), der auch in der Zelle ach so überschwänglich Arien schmettert, immer wieder zum Schreien zu bringen. Ja, ja, Gags und gaga ohne Ende, doch weniger wäre womöglich mehr.

Er holt sich aus der Hose Rubinen auf die Nase

Alles in allem versuchten die Solisten, das Orchester, das Ballett, der Chor und die Statisten (warum werden ihre Namen in den Programmheften eigentlich niemals erwähnt?) das Beste aus dieser »Fledermaus« zu machen – und sie wurden dafür vom Premierenpublikum mit Beifall belohnt. Am größten Applaus konnte sich zu Recht Markus Brück erfreuen, ein Bariton und Komiker der Spitzenklasse. Doch als Rolando Villazón auf der Bühne erschien, erntete er erstaunlich viele Buhrufe, was ihn für einige Sekunden aus der Contenance brachte. Doch flugs griff er in die Hose und setzte sich eine rote Pappnase auf. Oje, wie rührt mich dies: Denn mit dem Clown kam die Stille.

Text © Urszula Usakowska-Wolff

Fotos © Urszula Usakowska-Wolff & Dino Mussutto

Ausführliche Informationen über die »Fledermaus« an der Deutschen Oper Berlin finden Sie hier >>>