Nach der Frau ohne Schatten war Richard Strauss auf der Suche nach einem zeitgemäßen Komödienstoff, der sich mit dem wahren Leben beschäftigt. Sein Librettist Hugo von Hofmannsthal hatte daran kein Interesse, denn er wollte weiterhin »mythologische Opern – die wahrste aller Formen – machen«, und empfahl dem Komponisten den erfolgreichen Schriftsteller und Dramatiker Hermann Bahr. Die beiden Herren trafen sich im Sommer 1916 in Salzburg. Im Oktober bekam Strauss eine vorläufige Skizze des Librettos, das auf einer tatsächlichen Begebenheit aus seinem Eheleben beruhte. Da er mit dem Text von Bahr nicht zufrieden war, machte er sich selbst an die Arbeit, für die er als Direktor der Wiener Staatsoper (1919–1924) wenig Zeit hatte, sodass er das Libretto und die Partitur erst im August 1923 fertigstellte. Die Uraufführung von Intermezzo. Bürgerliche Komödie mit sinfonischen Zwischenspielen in zwei Aufzügen fand am 4. November 1924 im Rahmen der Feierlichkeiten zu seinem 60. Geburtstag wieder in Dresden und unter der Leitung von Fritz Busch statt. Adolf Mahlke gestaltete das Bühnenbild nach dem Vorbild der Strauss-Villa in Garmisch (obwohl die Komödie im Grundlsee in der Steiermark spielt), und Lotte Lehmann sang die Christine, für die Pauline Strauss-de Ahna, Sopranistin und Richards Gattin, Pate stand. Das Intermezzo, eigentlich einer Reihe von musikalischen und sprachkünstlerischen Intermezzi des nun auch als Dichterkomponist in Erscheinung tretenden Tonkünstlers, sollte lebensnah sein und einen Einblick in den tragikomischen Alltag (s)einer bürgerlichen Ehe gewähren, die durch den falsch adressierten Brief einer gewissen Mieze Meier an Christines Gatten, mit dem sie ein Verhältnis zu haben schien, beinahe zerbrochen wäre. »Die kleine Ehekomödie«, wie Strauss seine achte Oper nannte, löste ambivalente Reaktionen aus, vor allem deshalb, weil es damals nicht selbstverständlich war, das Private publik zu machen und es vor aller Augen auszubreiten. Selbst die Begeisterung des Dirigenten der Uraufführung hielt sich in Grenzen, was er in seinen Memoiren zum Ausdruck brachte:

Das Studium der Partitur beglückte mich, da die musikalische Faktur des Werkes eine Sorgfalt der Arbeit und eine Meisterschaft aufweist, die den Musiker fesseln müssen. Weniger wollte mir der Exhibitionismus des von Richard Strauss selbst verfassten, auf eigenen Erlebnissen basierenden Librettos gefallen, wenn auch Max Reinhardt es mir gegenüber einmal als ‚höchst talentvoll‘ bezeichnete. Am Ende der Oper das Ehepaar Strauss nach ewigem häuslichen Gezänk in sentimentaler Fis-Dur-Kantilene singen zu hören: ‚Es ist halt doch eine glückliche Ehe‘ – schuf mir Missbehagen. Übrig blieb der Spaß, die leichtflüssige, beschwingte und mit größter Sicherheit gestaltete Musik einzustudieren und mit einem virtuosen Orchester und erstklassigen Solisten aufzuführen.

Fritz Busch. Aus dem Leben eines Musikers. Fischer Taschenbuch, 2015

Aus dem Leben geschöpfter, sich steigender Stoff

Da das Intermezzo in allen Zwischenformen vom Sprechen bis zum Arioso ungekünstelt wirken und deutlich artikuliert werden sollte, damit das Publikum es richtig hören und verstehen kann, war die musikalische Behandlung des Sujets für Richard Strauss von großer Bedeutung, was er im Vorwort zu diesem ungewöhnlichen Musikstück so erklärte: »Vielleicht ist es doch der eigentümliche, ganz aus dem realen Leben geschöpfte, von nüchternsten Alltagsprosa durch mancherlei Dialogfarbenskalen bis hin zum gefühlvollen Gesang sich steigernde Stoff, der mich – nach vieler meinen bisherigen Werken auf natürliche Formung des Dialogs gerichteten Mühe – mit zwingender Notwendigkeit zu dem Stil führte, der in Intermezzo Gestalt gewonnen hat.« Es war die realistische Darstellung des bürgerlichen Alltags und die Tatsache, dass die Handlung auf einer wahren Episode aus dem Hause Strauss beruhte. Es ist kein Zufall, dass der Hauptheld Robert Storch heißt, Hofkapellmeister und das Alter Ego (oder Doppelgänger) von Richard Strauss ist. Seiner Frau auf der Bühne verpasste er den Vornamen Christine, was so ähnlich wie Pauline klingt. Das Publikum der Uraufführung des Intermezzos im Schauspielhaus Dresden amüsierte sich köstlich, denn die unverblümte Zurschaustellung der turbulenten Marriage einer Tonkunst-Koryphäe wurde ihm geboten. Das sinfonische Schwergewicht verlagerte Strauss auf die zwölf Zwischenspiele, die zwischen den einzelnen, wie Filmsequenzen anmutenden Szenen ertönen, und das Geschehene kommentieren, fortführen oder eine neue Szene einleiten. Und diese Zwischenaktmusik sorgt dafür, den Klamauk, der dieses Stück über das fast zerronnene Eheglück durchzieht, für einige Augenblicke zu vergessen, bis sich dann neue Missverständnisse, Streitereien und Leidenschaften verbal und vokal auf der Bühne entfesseln. Obwohl die Kritik und die Musikwelt das Intermezzo größtenteils ablehnte, war es ein wichtiger Schritt in Richtung des realistischen Musiktheaters im 20. Jahrhundert.

Die Hauptheroine Christine

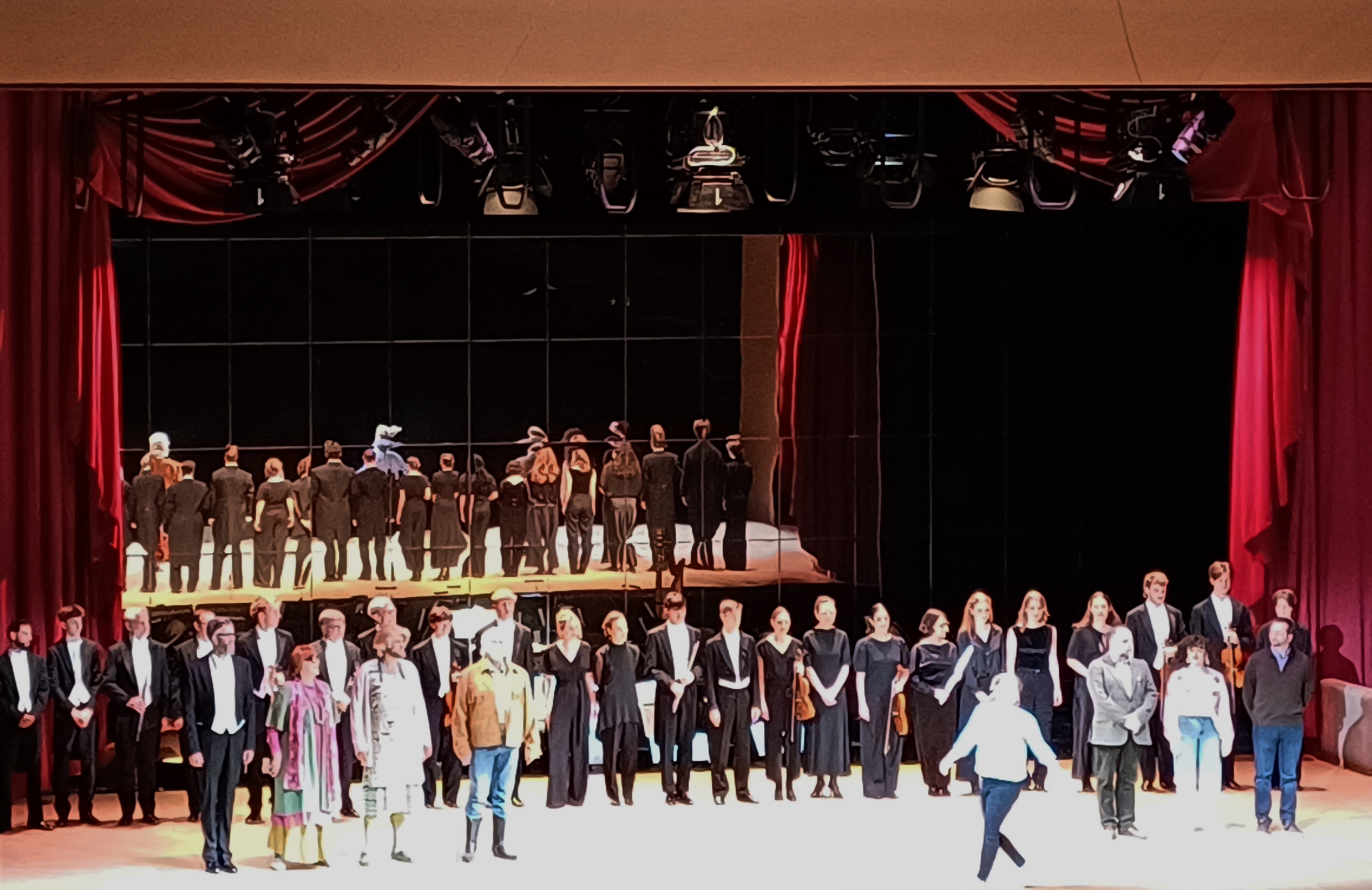

Tobias Kratzer, der die Bürgerliche Komödie an der Deutschen Oper Berlin inszenierte, versetzt die Handlung in die heutige Zeit. Das Bühnenbild von Rainer Sellmaier ist spartanisch, die Einrichtung besteht aus einzelnen Möbeln, die wie teure Designerstücke aussehen und andeuten, dass darauf keine armen Leute sitzen oder liegen, sondern solche, die es sich leisten können, für das Wenige, das sie umgibt, viel zu bezahlen. Je karger das Ambiente, desto heftiger der Wortschwall, der vor allem aus dem Munde der ständig nörgelnden Hausherrin Christine Storch auf das Publikum herabprasselt. Ihr Lebenselixier ist es, unzufrieden zu sein, alle(s) im Auge zu behalten und zu kontrollieren, nichts unbeaufsichtigt zu lassen. So öffnet sie ungeniert einen Brief, der an ihren Mann adressiert ist. Zwei Stunden (mit einer halbstündigen Pause dazwischen) lang muss Christine, die von der Sopranistin Maria Bengtsson dargestellt wird, schimpfen, toben, ihre Mimik wechseln – und ihre Roben. Sie ist eine bewundernswerte Schauspielerin und Sängerin, die über eine schier unerschöpfliche Energie und ein Charisma verfügt, die es ihr ermöglichen, diese schwere und aufreibende Rolle glänzend und offensichtlich mühevoll zu meistern. Auch die anderen Charaktere sind sehr gut besetzt, doch die Hauptheroine ist Christine, um die sich alles dreht.

Der Notar ist heil, er entkommt dem Beil

An der Deutschen Oper Berlin inszeniert Tobias Kratzer das Intermezzo 100 Jahre nach der Uraufführung in Dresden auf heutige Art und mit heutigen Mitteln. Schlitten sind teure Limousinen (so lautet ja ihre umgangssprachliche Bezeichnung), Gewitter und Sturm toben nicht im, sondern über dem Prater, sodass das Flugzeug der Air Storch, hihi, in dem der Hofkapellmeister Storch (Philipp Jekal) und sein Skatfreund Stroh (Clemens Bieber) sitzen, in schwere Turbulenzen gerät. Das ist die Stunde der Wahrheit: Stroh beichtet, dass der Brief von Mietze Meier in Wirklichkeit an ihn adressiert war. Dass im Intermezzo auch Handys und Smileys reichlich zum Einsatz kommen, braucht nicht erwähnt zu werden, weil sie heute neben Videos zu den obligatorischen Requisiten vieler Opern aus welchem Jahrhundert auch immer gehören. Erheiternd ist auch das Spiel mit Kostümen, Zitaten und Videosequenzen aus den todernsten oder vergnüglichen Strauss-Opern (Salome, Elektra, Rosenkavalier). So jagt Christine den Notar (Markus Brück), der sie über die Scheidung beraten soll, es aber aus Bewunderung für ihren Mann verweigert, mit einen Hackebeil durchs Bureau. Zum Glück bleibt der Jurist heil, denn am Ende der Szene steckt im Tisch das Beil.

Doppelungen und Spiegelungen sind sehr gelungen

Den nicht so diskreten Charme der im Opernmilieu agierenden Bourgeoisie steigert noch das Verwirrspiel mit den Doppelungen und Spiegelungen, das der Regisseur und die Videofilmer Jonas Dahl und Janic Bebi dem Publikum in appetitlichen Häppchen servieren. Thomas Blondelle als Baron Lummer (der angebliche Verehrer von Christine) sieht in seiner sportlichen Kleidung und der Basecap wie ein Doppelgänger von Tobias Kratzer, Clemens Bieber in der Rolle des Kapellmeisters Stroh wie das Double von Sir Donald Runnicles aus. Immer wieder kann das Publikum das Orchester, das über der Bühne in Echtzeit gebeamt wird, beim Musizieren und seinen Conductor beim Dirigieren observieren.

Es ist eine Inszenierung, die es in sich hat, denn im Orchestergraben, auf der Szene und an der Spiegelwand spielen in diesem Intermezzo einfach alle wie aus einem Guss und aus einer Hand.

Text & Fotos © Urszula Usakowska-Wolff

Intermezzo

Eine bürgerliche Komödie mit sinfonischen Zwischenspielen in zwei Aufzügen

Libretto vom Komponisten

Uraufführung am 4. November 1924 am Schauspielhaus Dresden

Premiere an der Deutschen Oper Berlin am 25. April 2024 >>>