Die polnische Künstlerin und Lyrikerin Erna Rosenstein (1913-2004) hinterließ ein durch Reichtum und Vielseitigkeit kaum zu überbietendes Werk: das Œuvre einer Großen Dame der Moderne.

Von Urszula Usakowska-Wolff

Zuerst war es die Stimme am Telefon, von der Frische und Klarheit eines jungen Mädchens. Dann, am zweiten Weihnachtstag 1993, betraten mein Mann und ich die Welt der damals 80-jährigen Erna Rosenstein. Das graue Haus in einer stillen Gasse des Warschauer Stadtteils Mokotów, das wie durch ein Wunder den Krieg unversehrt überstanden hatte, ließ nicht ahnen, dass sich hinter seiner brüchigen Fassade das faszinierende Universum der polnischen Künstlerin und Dichterin versteckte: Ein reliefartiger Frauentorso mit großen Brüsten entpuppte sich beim näheren Hinschauen als die Klingel eines alten Telefons. Von der Decke hingen seltsame Kästchen. Erst später merkten wir, dass sie aus Plastikeinlagen von Pralinenschachteln gefertigt und mit Stoffresten, Glasscherben und allerlei Alltagsabfall gefüllt waren. Auf vielen Bildern und Reliefs sahen wir verstümmelte Denkmäler und Hügel, in deren Innern sich Steine an Steine pressten. In einem alten, zu einer Assemblage arrangierten Schrank stapelten sich handgeschriebene und getippte Gedichte. Das totemhafte Möbelstück barg auch Berge von Zeichnungen mit urbanen Landschaften aus verschlungenen Linien und Strichen. Auf dem großen Arbeitstisch saß regungslos die schwarze Katze Murka, eines der ausgesetzten Tiere, die Erna Rosenstein immer zugelaufen sind und denen sie ein Zuhause schenkte.

Magische Objekte aus Müll

Die Kunst Erna Rosensteins offenbart sich erst auf den zweiten Blick. Ihr Material ist das Weggeworfene, Kaputte, nicht mehr Brauchbare; banale und vergängliche Gegenstände des Alltags, die auf der Müllhalde die melancholische Geschichte ihrer Abnutzung erzählen. Aus den Bruchstücken der beschädigten Materie zauberte sie kleine Ikonen des Alltags: magische Objekte aus Müll. Die Vielseitigkeit dieser Kunst, die ständige Variierung ihrer Ausdrucksmittel und Formen zu einem Prozess, der nie vollendet wird, der Kunstprozess als permanente Evolution schließt jegliche Etikettierung aus. Man versuchte, die Malerei Erna Rosensteins als surrealistisch, metaphorisch, symbolisch, abstrakt zu bezeichnen. Alle diese Elemente finden sich auch darin wieder. Doch ihre Arbeiten wie ihr Leben lassen sich in die engen Rahmen der Begriffe nicht hineinzwängen. »Mein Programm ist es, weder einseitig noch eindeutig zu sein«, betonte Erna. »Deshalb kann ich nicht auf die Frage antworten: ‚Wie malen Sie?’ Ich kann die Richtung nicht angeben. Ich mache das, wozu ich Lust habe. Wenn es in der Wirklichkeit, im Leben etwas gibt, dann muss ich das auch in mir haben, also warum soll ich mich festlegen, definieren und an einen Weg halten? Dort, im Innern, gibt es eine gänzliche Vermischung von Zeit und Raum, Tumult und Chaos.«

Rettende Ruhe

Am 17. Mai 1913 als Tochter eines österreichischen k.u.k. Richters in Lemberg geboren, wuchs Erna Rosenstein in einer assimilierten jüdischen Familie auf, in der Kunst und Kultur eine wichtige Rolle spielten. 1918 zog die Familie nach Krakau, wo das junge Mädchen zum ersten Mal bewusst mit Armut und Benachteiligung der Industriearbeiter und Arbeitslosen konfrontiert wurde. Als sich die Gymnasiastin einer linken Gruppe anschloss, schickte sie der Vater zum Studium nach Wien. Doch den Wunsch, Juristin und Mitglied seiner Anwaltskanzlei zu werden, wollte sie nicht erfüllen. In Wien studierte Erna Malerei an der Frauenkunstakademie und trat in den Jungarbeiterbund ein. Unter dem Decknamen Irma Neumann beteiligte sie sich am Februaraufstand 1934: »Ich denke oft an den Tag, an dem ich die gedruckten Flugblätter an einen konspirativen Ort bringen sollte«, erinnerte sie sich. »Die Adresse kannte nur mein Begleiter. Ich ging weit hinter ihm her, auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig, und tat so, als ob ich ihn nicht kannte. Plötzlich traf ich auf eine Polizeikontrolle. Die Straße war umstellt, alle mussten sich ausweisen und wurden durchsucht. Ich war sorgfältig und hübsch gekleidet, denn das entsprach meiner Arbeitsweise. Lächelnd und ruhig ging ich dem kontrollierenden Polizisten entgegen, und gerade diese Ruhe hat mich gerettet. Diese Erfahrungen: zu lächeln, wenn es gefährlich ist, keine Angst und keine Gefühle zu zeigen, erwiesen sich als brauchbar in den Jahren der Hitlerokkupation.«

Die Schrecken des Krieges

1934 kehrte Erna Rosenstein nach Krakau zurück, wo sie ihr Studium an der Akademie der Bildenden Künste fortsetzte. Sie schloss sich der I. Krakauer Gruppe an, einer avantgardistischen Vereinigung, die für eine gesellschaftskritische und interdisziplinäre Kunst eintrat. »Die Krakauer Zeit bedeutete für mich einen Durchbruch«, sagte Erna. »In Wien war mein Verständnis von Malerei traditioneller und akademischer. Ich verband sie zu direkt mit der Literatur. Langsam begann ich, anders zu malen.« So entstanden, auch unter dem Einfluss der großen Surrealisten-Ausstellung in Paris, die sie 1938 besuchte, »viele sehr unterschiedliche Arbeiten. Sie sind alle im Krieg verloren gegangen.« Unmittelbar vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zog Erna Rosenstein mit Mutter und Vater nach Lemberg, das am 17. September 1939 von den Sowjets besetzt wurde. Im Sommer 1941 marschierte dort die Wehrmacht ein. Kurz darauf wurde ein Ghetto eingerichtet, wohin die jüdische Bevölkerung, mit ihr auch die Rosensteins, zusammengepfercht wurde. Im Frühjahr 1942 flüchtete Erna mit ihren Eltern aus dem Lemberger Ghetto nach Warschau. Sie lernten dort einen Mann kennen, der vorgab, sie retten zu wollen. Auf dem Weg zum angeblichen Versteck erstach er ihre Eltern in einem Wald bei Warschau mit einem Messer und raubte sie aus. Erna Rosenstein überlebte schwer verletzt und verbrachte die letzten Kriegsjahre in der Illegalität. Nach dem Krieg wohnte sie zuerst in Krakau, heiratete den Literaturkritiker Artur Sandauer (1913-1989), auch er ein Holocaust-Überlebender, und zog mit ihm nach Warschau, wo 1950 ihr Sohn Adam geboren wurde.

Stolz und kritisch

Die Erfahrungen der überzeugten Kommunistin mit der Kulturpolitik des stalinistischen Nachkriegspolen waren ernüchternd. Die 1946 in Krakau gebildete »Gruppe junger bildender Künstler« um Tadeusz Kantor, zu der Erna Rosenstein von Anfang an gehörte, wurde 1949 mit Ausstellungsverbot belegt. Erna Rosenstein war stolz darauf, in dieser Zeit weder Selbstkritik geübt noch ein sozrealistisches Bild gemalt zu haben. 1957 gründete sie zusammen mit neun polnischen Künstlern und einer Künstlerin die avantgardistische II. Krakauer Gruppe, dank der die polnische Kunst wieder Anschluss an die internationale Szene fand. Doch bald musste sie wieder etwas Schmerzliches erleben: Die antijüdische Hetze des Jahres 1968, die zahlreiche polnisch-jüdische Intellektuelle aus ihren Stellungen und in die Emigration trieb, sodass mehr als 15 000 Menschen damals Polen verließen, trafen auch Erna Rosenstein und ihren Mann persönlich. Sie schrieb ihre Betroffenheit nieder in Gedichten, in denen sie sowohl ihre Verzweiflung und Trauer als auch ihren Spott und ihre Verachtung fasste. Sie dachte aber nicht daran, dem Druck nachzugeben und aus Polen auszuwandern. Erna Rosenstein war immer eine mutige Frau, die sich nicht einschüchtern ließ. Sie bewahrte stets eine kritische Haltung, auch gegenüber der neuen Gesellschaftsordnung nach dem Fall des real existierenden Sozialismus. Ein langes Leben war ihr beschert, in dem sie viele Tragödien, Aufbrüche, Enttäuschungen und manche Genugtuung erlebte. Mit 91 Jahren starb sie am 10. November 2004 in Warschau.

Unpathetisch und ergreifend

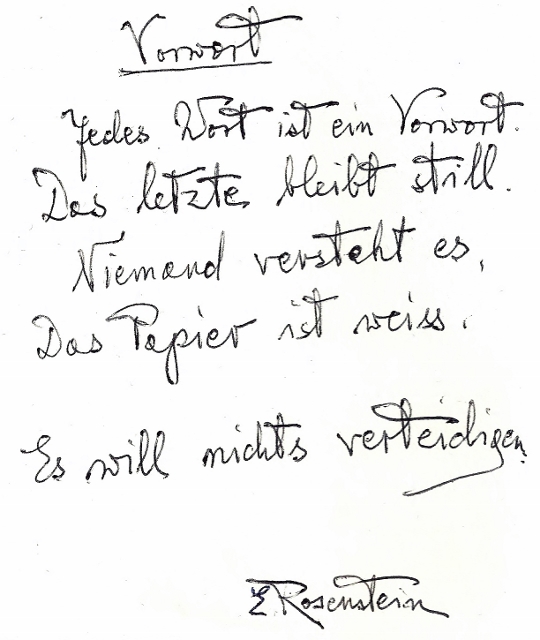

Trotz der schrecklichen Erlebnisse war Erna, von ihren Freunden Ela genannt, eine warmherzige Person, die mit viel Humor und Sinn fürs Absurde ihren nicht immer einfachen Alltag meisterte. Sie konnte keinen Augenblick untätig bleiben: Wenn wir sie in ihrer Warschauer Wohnung besuchten, brachte sie uns immer dazu, mit ihr dadaistische deutsch-polnische Gelegenheitsgedichte zu schreiben. In Cafés und Restaurants bastelte sie Tiere aus Papierservietten. Auch im hohen Alter war sie sehr aktiv, nahm am künstlerischen und literarischen Leben teil und fiel durch ihren originellen Schmuck auf, den sie aus Heftklammern, Kronkorken, Glasscherben und anderen weggeworfenen oder kaputten Dingen fertigte. Als sie uns ihre Lyrik zeigte, waren wir davon so begeistert, dass wir 155 Gedichte übersetzten. Zu den sechs Lesungen aus dem Buch »Meine Nacht wird hier sein und mein Tag«, die wir 1996 und 1997 unter anderem in Leipzig, Gütersloh und Düsseldorf organisierten, kam Erna jedes Mal persönlich. Ihr Deutsch war einwandfrei und sehr gepflegt, obwohl sie es in ihrer Kindheit und Jugend gelernt hatte, und nach dem Krieg selten benutzte. Die Gedichte betrachtete Erna lange Zeit als »Nebenprodukt« ihrer künstlerischen Arbeit. Weil sie sich »für alles schämte, was keine Malerei war«, schrieb sie für die Schublade. Ihren ersten Lyrikband veröffentlichte sie erst 1972. Die Sprache ihrer Gedichte ist sparsam und nüchtern, kein Wort ist überflüssig, keine Metapher zu laut. Unpathetisch und deshalb so ergreifend legen sie ein Zeugnis ab von einem Willen zur Freiheit, der stärker als Tod, Verfolgung und ideologische Zwänge ist. Ihre Gedichte sind wie ihre Bilder, kleine Ikonen des Alltags, in denen beschädigte, ganz banale Gegenstände oder Tiere für das Gute und Wahre der Materie stehen. Im Gegensatz dazu ist die Welt, die die Menschen geschaffen haben, mit Gräbern, Lügen und Verrat gepflastert. Trotzdem werden immer wieder neue Tyrannen auf die Sockel gehoben, doch die Massen folgen ihnen, blind, ins Verderben.

Neugeboren nach dem Tod

Aus Mosaiksteinchen ihrer Erinnerungen und Erlebnisse baute Erna Rosenstein ein poetisches künstlerisches Universum, in dem sich ihre eigene Tragödie mit dem Schicksal des jüdischen Volkes, mit der Tragik des menschlichen Daseins verbindet. Ihre Bilder und Gedichte sind Gespräche mit den Toten, mit ihren ermordeten Eltern und ihrem verstorbenen Mann. »Ich habe den Eindruck, dass die Menschen nach dem Tod neugeboren werden«, sagte Erna Rosenstein. »Erst nach dem Tod beginnen wir die Verstorbenen zu verstehen, als wollten sie uns endlich mitteilen, was sie zu ihren Lebzeiten nicht konnten oder sich nicht zu sagen trauten.«

Text © Urszula Usakowska-Wolff, VG Wort, 2017

Fotos © Urszula Usakowska-Wolff, VG Bild+Kunst, 2017