Der Nachmittag und Abend des 5. Aprils standen in der Akademie der Künste am Hanseatenweg im Zeichen Polens. Die Tagung unter dem Titel »Polnische Perspektiven« setzte sich mit der gegenwärtigen Situation in Politik, Kultur und Gesellschaft unseres Nachbarlandes, das bis Ende Juni 2025 bereits zum zweiten Mal die EU-Präsidentschaft innehat, auseinander. Die zahlreich aus Polen angereisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihre deutschen Pendants warfen einen Blick auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Frauen verändern Gesellschaft und Politik

Das Seminar fand auf English statt und wurde von Simultandolmetschern ins Polnische und Deutsche übersetzt. Weil die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer keine Kopfhörer trugen, hatten sie wohl keine Probleme damit, die heutige Lingua franca zu verstehen. In den Debatten wurde über das Engagement der Frauen gegen die restriktive Abtreibungspolitik und die Abwahl der PIS-Regierung gesprochen sowie darüber, ob und wie das Kabinett des Regierungschefs Donald Tusk auf die Postulate der Kulturschaffenden, darunter die Einführung der Sozialversicherung und den bisher nicht geregelten Zugriff der KI auf Romane und andere literarische Werke, reagieren wird. An der von Dr. Karolina Golimowska, Mitarbeiterin des Polnischen Instituts Berlin, moderierten Debatte »The role of women in political change« nahmen Frauen teil, die die Gesellschaft mittels künstlerischen Aktionen verändern woll(t)en: die Filmemacherin Weronika Adamowska, die Theaterregisseurin Anna Smolar, die Künstlerin, Architektin und Aktivistin Anna Krenz, welche über ihre Erfahrungen während der Zusammenarbeit mit kunstfernen Gruppen, der Straßenperformances, des »schwarzen Protests« gegen die Verschärfung des Abtreibungsparagraphen berichteten. Noch nie haben solche Aktionen so viele Frauen in Polen zum Handeln mobilisiert. Ihnen ist es zu verdanken, dass die PIS vor anderthalb Jahren abgewählt wurde. Die Gegenwart vermischte sich mit der nicht so weit oder der weit zurückliegenden Geschichte: Nele Hertling, Theaterregisseurin und Mitglied der AdK, sprach über ihre Bemühungen, die weitgehend hierzulande unbekannten Errungenschaften des polnischen Theaters, darunter die von Tadeusz Kantor, seit dem Ende der 1970er in Westdeutschland zu popularisieren. Da Polen damals hinter dem »Eisernen Gitter« lag, war es nicht so einfach und mit vielen Hindernissen verbunden, aber letztendlich möglich: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Dem Büchermarkt schutzlos ausgeliefert

Die zweite Debatte mit Olga Brzezińska (Stellvertretende Direktorin des Adam-Mickiewicz-Instituts Warschau), Jacek Dehnel (Dichter, Schriftsteller, Maler), Dr. Dominika Kasprowicz (Direktorin der Villa Decius Krakau) und Robert Piaskowski (Direktor des Nationalen Kulturzentrums Warschau), die von Julia Hanske (Direktorin des Goetheinstituts Warschau) moderiert wurde, befasste sich unter anderem mit der prekären Lage der polnischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, von denen viele kaum ihren Unterhalt bestreiten können, keine soziale Absicherung und keine Lobby haben, sodass sie den Verlagen und dem Büchermarkt schutzlos ausgeliefert sind. Trotz früherer Verlautbarungen scheint die Tusk-Regierung kein besonderes Interesse daran zu haben, diese unerträgliche Situation durch Gesetze zu ändern. Vielleicht ist Jacek Dehnel (und die Literarische Union, der er seit Anfang 2020 ist vorsteht) die richtige Person, um auf die polnische Regierung in der Sache Druck auszuüben.

Nach Jahren der Stagnation eine dynamische Situation

Über den frischen Wind, der auch in anderen polnischen Kulturinstitutionen weht, über die grenzüberschreitende, multinationale Kulturarbeit, die kein Zufall, sondern Absicht ist, berichteten die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Debatte. Und sie betonten, dass nach Jahren der Stagnation, in denen es darum ging, die Geschichte neu zu schreiben und sie mit einer pseudopatriotischen Soße zu garnieren, es an der Zeit ist, die polnische Kultur als einen vitalen, dynamischen Organismus zu präsentieren, der mit der internationalen Kulturwelt interagiert, ohne die eigene Wesensart aufzugeben. Die vielen neuen Gesichter an der Spitze der polnischen Kulturinstitutionen sind eine Garantie, dass es gelingt, diese Pläne, von denen viele bereits umgesetzt wurden, zu verwirklichen.

Lebensnah, ironisch, lustbetont, tragisch & komisch

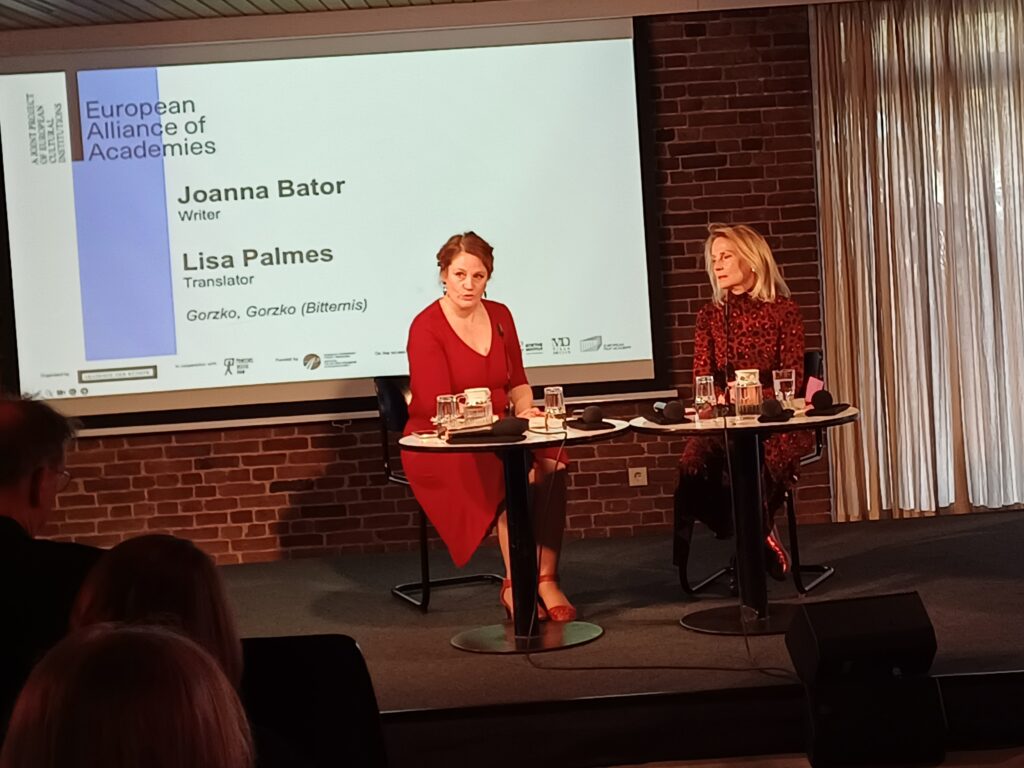

Neben den beiden Debatten gab es in der Akademie der Künste am Samstagabend noch andere Höhepunkte: die Lesung aus dem Roman »Bitternis« von Joanna Bator, kongenial ins Deutsche übersetzt von Lisa Palmes. Es gelang ihr, das zwischen Hoch- und Umgangssprache kreisende Vokabular der polnischen Schriftstellerin so zu übersetzen, dass man den Eindruck hat, das Buch sei auf Deutsch geschrieben. Die Geschichte von mehreren Generationen von Frauen, denen die Männer die Hölle auf Erden bereiteten und auf derer Existenz ein erst spätentdecktes Geheimnis wie ein Fatum lastete, zeigt Tragik und Komik, Poesie und Prosa des Alltags, Anspruch und Wirklichkeit, den Wunsch, sich von gesellschaftlichen Zuordnungen und Konventionen zu befreien, rare Glückmomente und Scheitern. Kurzum: Es ist eine lebensnahe und lustbetont Lektüre. Sowohl die Lesung als auch die Konversation zwischen Autorin und Übersetzerin waren Unterhaltung der Extraklasse, voller Humor und Esprit, Ernst und (Sprach-)Witz: Sie regte zum Schmunzeln und Nachdenken an. Der Funke sprang auf das Publikum über, das immer wieder lange applaudierte.

Keine Lösungen für die Krisen

Die zweite Konversation – zwischen Volker Schlöndorff und Agnieszka Holland (beide Mitglieder der AdK) – betraf den Film der letzteren: »Green Border« von 2023. Entstanden als europäische Koproduktion zwischen Polen, Tschechien, Frankreich und Belgien, wurde er beim Filmfestival von Venedig uraufgeführt und mehrfach preisgekrönt. Das Thema ist die humanitäre Krise an der polnisch-belarussischen Grenze, an die Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und afrikanischen Länder von den Handlangern des Lukaschenko-Regime gebracht werden, damit sie illegal in die Europäische Union einreisen. Pushbacks, die die polnischen Grenztruppen systematisch praktizieren, körperliche Gewalt, Einsatz von Gummiknüppeln, Enthumanisierung der Flüchtenden, Schikanen und Einschüchterung der polnischen Helferinnen und Helfer sind allgegenwärtig. Zuerst schwebte der polnischen Regisseurin ein Dokumentarfilm vor, weil es aber unmöglich war, auf diese Weise das Leid der einzelnen Menschen darzustellen, entschied sie sich für einen Spielfilm. Die Konversation der beiden Filmgrößen bezog sich vor allem auf die aktuellen Krisen, vor allem auf die Migrationskrise, auf die Europa gänzlich unvorbereitet ist und durch Aktionismus, Scheinlösungen und Hetze, die, vor allem von rechtsextremen Parteien betrieben, unter ihren zahlreichen Wählern ein breites Echo findet. Die fremden »Eindringlinge« verkörpern für sie das Idealbild des Feindes, der die westliche Zivilisation zerstören will und nur durch entschiedene Aktionen wie Abschiebungshaft, Massendeportationen und Internierungslager außerhalb von Europa aufgehalten werden kann. Anschließend fand der Film-Screening der »Grünen Grenze « statt.

Wer tief fällt, kann hoch steigen

Auch die visuellen und auditiven Künste kamen in den »Polnischen Perspektiven« nicht zu kurz. Die in Basel lebende australische Flötistin und Tänzerin Phoebe Bognár performte die Sound Collage »Rebirth« von Anna Sowa. Die aus Polen stammende Komponistin schafft experimentelle Werke an der Schnittstelle von Bewegung, Gestik und Theatralik, in denen sie elektronische und instrumentale Musik verbindet. In der multimedialen Theaterperformance »JaWa« von Turkowski & Nowacka ging es auch um eine Wiedergeburt: Das Künstlerpaar aus Krakau und Stettin gründete eine Firma mit zwei Männern: dem obdachlosen Jan und dem frisch aus dem Gefängnis entlassenen Waldek. Sie brechen zusammen in die polnische Hauptstadt auf, wo sie das Theater Komuna Warszawa renovieren sollen. Der kleine, auf der Bühne stehende Wohnwagen dient ihnen als mobiles Zuhause, ist zugleich eine mobile Leinwand, auf die die Geschichte der Protagonisten und ihrer Auftraggeber projiziert wird. Die Grenzen zwischen Sucht und Freiheit, Obdachlosigkeit und Häuslichkeit, Erfolg und Misserfolg sind fließend, der Alkoholmissbrauch ist unabhängig von Bildung und sozialer Stellung: Wer tief fällt, kann hoch steigen und neugeboren werden, wenn er/sie die Kraft dazu findet und von anderen unterstützt wird.

Informativ, interessant & brillant

»Polnische Perspektiven« in der AdK am Hanseatenweg waren eine rundum gelungene Veranstaltung, die einen differenzierten Einblick in die spezifischen polnischen Probleme und die Suche nach passenden Lösungen gewährte. Sie zeigten auch, vor welchen globalen Herausforderungen Europa und die Welt stehen angesichts der politischen Entwicklung in den USA und des von Russland geführte Kriegs gegen die Ukraine, der Migrations- und Klimakrise, der Demagogie der Politik und der Indolenz der Politiker, die die Menschen gegeneinander aufhetzen, um sie von den realen Herausforderungen abzulenken.

Gar nicht hoch genug einzuschätzen hinsichtlich der Organisation, Durchführung und des Erfolgs dieser Tagung ist die vorbildliche Arbeit des Polnischen Instituts Berlin unter der Leitung von Katarzyna Sitko und ihres Teams: Sie sorgten nicht nur für die Einladung von kompetenter Kulturschaffenden, darunter vorwiegend Frauen. Alle Veranstaltungen fingen pünktlich an, was in Berlin eine rühmliche Ausnahme ist. »Polnische Perspektiven« am 5. April 2025 waren informativ, interessant, stellenweise emotional, charmant, brillant, geistreich und noch vieles mehr: Kein Wunder, dass sie lange als ein Nachmittag und Abend der Superlative in Erinnerung bleiben werden.

Text & Fotos © Urszula Usakowska-Wolff