Sebastian Bieniek ist einer, der die Kunst der Kommunikation wie kein anderer beherrscht, und das sowohl in der realen als auch in der digitalen Welt. Seine Galerie ist der virtuelle Raum der sozialen Medien, ein riesiges Netzwerk. Seine Fangemeinde auf Facebook, Instagram und Tumblr zählt hunderttausende Leute und täglich kommen neue dazu. Der Maler, Performer, Filmemacher und Fotograf will sich programmatisch den Regeln des Kunstmarkts nicht unterwerfen und hat Erfolg damit. Am 24. April 1975 in einem Dorf bei Opole (Polen) geboren, zog er 1989 nach Niedersachsen, studierte Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und dann an der Universität der Künste Berlin, wo er 2002 bei Katharina Sieverding einen Abschluss als Meisterschüler machte. Danach absolvierte er ein Regiestudium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Mit seinen Filmen und Performances wie etwa »Burqa« (2009) oder »Mein Freund H. Winkler von der Deutschen Bank« (2013) erregte er großes Aufsehen. Seine 2013 begonnene Fotoserie »Doublefaced«, die sich zuerst in den sozialen Medien ausbreitete, machte ihn international bekannt. Was Sebastian Bieniek beschäftigt, ist die multiple Persönlichkeit und die Bipolarität, also wie Virtualität die Realität und das Individuum beeinflusst und verändert. Sebastian Bieniek, der darüber auch das Buch »Realfake« geschrieben hat, ist in Wirklichkeit ein charmanter und eloquenter Mensch und ein konsequenter Künstler, wovon ich mich beim Besuch seines Ateliers in Friedrichshain überzeugen konnte.

Interview und Fotos von Urszula Usakowska-Wolff

Deine Kunst setzt sich, unabhängig davon, ob es sich dabei um Malerei oder Fotografie handelt, aus Serien, die Du Reihen nennst, zusammen. Liegt Deiner Arbeitsweise ein Konzept zugrunde oder ist sie spontan?

Ich bin eigentlich jemand, der aus dem Bauch, aus dem Gefühl heraus arbeitet. Serien sind für mich wichtig, denn sie garantieren, dass die Arbeit eine bestimmte Konsequenz und Dauer hat. Dabei folge ich einem Rhythmus, den man mit einem Lied vergleichen kann. Da gibt es ja einen Ton und einen Rhythmus, die über eine bestimmte Zeit: vier, manchmal sechs, manchmal zehn Minuten durchgehalten werden müssen, damit sich etwas entfaltet. Wenn ich an einem Bild arbeite, folge ich halt diesem Rhythmus, woraus sich ein Konzept entwickelt. Dieser intellektuelle Überbau, also das Konzept, ist nie eiskalt, kausal oder logisch. Es ist bei mir immer mit einer Emotion verbunden.

Was sind das für Emotionen? Aus welchen Emotionen entwickelte sich zum Beispiel Deine »Bärenreihe«?

Meine Arbeiten hängen sehr stark mit meinem Leben zusammen. Die »Bären« sind entstanden, als ich in Berlin Filmregie studierte und die Beziehung zur Mutter meines Sohnes in die Brüche ging. Die Illusion, eine Familie zu haben und in einem kreativen Umfeld zu arbeiten, war kaputt. Das mit den »Bären« hat sich aus dieser Situation einfach ergeben. Ich musste zu den Wurzeln zurückkehren, also für meinen Sohn sorgen und malen. Das ich malen kann, ist nichts Besonderes, jeder kann malen, denn das ist eine Frage der Technik, aber die Fertigkeit hatte ich ja, also habe ich für mich und meinen Sohn gemalt. Ich habe zuerst eine Leinwand und Farben aufgestellt und gesagt, jetzt fange ich an. Das mache ich oft so. Ich male einfach drauflos und höre auf, wenn ich etwas erkenne. Da mein Sohn Bela heißt und weil er l als r ausgesprochen hatte, dachte er, er sei ein Bär. Es gab viel Spielzeug in der Wohnung, viele Teddybären, wir guckten Filme über Bären, es gab plötzlich sehr viele Bären in meinem Leben, da habe ich einen Bären auf meiner Leinwand gesehen und ich habe gesagt, das ist gut, weil mein Leben damals halt so war.

Um für Deine Kunst zu werben, benutzt Du die sozialen Medien. Deine Fanseite auf Facebook gefällt fast einer halben Million Menschen. Sie verfolgen darauf den Entstehungsprozess Deiner Kunst, kommentieren Deine Kunstwerke. Ist das für Dich förderlich oder einfach nur fun?

Ja, das ist absolut förderlich, das bringt genau dasselbe, wie eine Ausstellung, wobei es bequemer ist, schneller geht und nichts kostet. Es bringt Geld, Sammler, Aufmerksamkeit und Aufträge, Ausstellungen in den Galerien, alles geht einfach schneller und ich brauche nicht aus dem Haus zu gehen. Mittlerweile sind daraus auch persönliche Kontakte und Freundschaften im wirklichen Leben entstanden. Selbst wir kennen uns ja vom Facebook. Manchmal melden sich Leute aus allen Teilen der Welt und schreiben, sie folgen schon seit Jahren meiner Arbeit, es ist also eine ganz intensive Sache, wie man die Leute an sich binden kann. Sie gucken sich meine Seite jeden Tag an, also 365 Tage im Jahr und das seit fünf Jahren! Das hat eine höhere Intensität als jede Ausstellung. Das ist also ein ganz anderer Rahmen. Eine traditionelle Ausstellung hat sehr viel mit Architektur zu tun. Es sind große Räume, in denen Kunst inszeniert wird, es ist wie in einer Kirche, du musst vor der Kunst auf die Knie fallen, nur, weil der Raum so groß ist. Dieses Werkzeug habe ich nicht, ich brauche es nicht, es ist ein sehr inhumanes Werkzeug, Leute mit der Architektur zu unterjochen. Sie ist dazu da, um den Leuten zu zeigen, wie klein sie sind.

Was mich besonders beeindruckt, ist Deine Haltung gegenüber den Galerien. Du bemühst Dich um keine Ausstellungen, wartest, bis die Galeristen zu Dir kommen und Dir eine Ausstellung anbieten. Das ist eher eine Ausnahme in der Kunstwelt. Du übst also demonstrativen Verzicht, was Deiner Popularität nicht schadet. Warum ist es so?

Der Grundfehler vieler Künstler ist, dass sie sich bei den Galerien anbiedern. Für meinen künstlerischen Werdegang war am wichtigsten die Begegnung mit Béla Tarr, einem ungarischen Filmregisseur, bei dem ich in Berlin studiert habe und wir Freunde geworden sind. Das ist ein ganz toller Mensch, ein Avantgarde-Regisseur, der »Das Satanstango« und zuletzt »Das Turiner Pferd« gedreht hat. Er sagte zum Beispiel zu mir: »Sebastian, versuche niemals durch den Vordereingang zu gehen, weil da tausende Leute stehen, sondern geh immer durch den Hintereingang.« Das ist die eine Sache, aber viel wichtiger ist es, nie da hinzugehen, wo großes Gedränge herrscht, sondern die Leute zu sich kommen zu lassen. Man hat dadurch einfach einen strategischen Vorteil. Wenn jemand zu dir nach Hause kommt, dann muss er deine Regeln akzeptieren, es sei denn, dass du dich den Regeln der anderen unterwerfen willst. Das darfst du als Künstler aber nicht tun, und deshalb tue ich das nicht. Alle Kontakte, die ich habe, entstanden durch Leute, die zu mir gekommen sind. Alles andere hält nicht. Künstler haben das natürliche Interesse, Kunstwerke zu produzieren und auszustellen, sie wollen nichts Böses, jeder, der ihnen das anbietet, ist deren Partner. Galeristen haben andere Interessen und das ist schwer zu durchschauen, welche Interessen das sind. Das ist nicht so eindeutig. Viele sagen: »Ich liebe Kunst«, aber das ist ein komischer Dialekt, der in der Kunstwelt gesprochen wird. Bei mir war letztens eine Frau, die extra aus Frankfurt gekommen ist. Sie sagte: »Sebastian, ich liebe deine Kunst, sie ist so toll, du veränderst mich. Ich will unbedingt mit dir etwas machen, eine Ausstellung, ein Künstlergespräch, egal was. Ich will Deine Kunst unbedingt kaufen, ich zahle den doppelten Preis, denn sie findet selbst Ai Wei Wei toll.« Und dann fragte sie mich, ob ich Ai Wei Wei, der demnächst nach Frankfurt kommen sollte, persönlich kenne. Als ich es verneinte, war die ganze Sache vorbei. So ungefähr sieht die Liebe zur Kunst aus (lacht).

Für großes mediales Aufsehen sorgt die Reihe der »Doublefaced«, die Du 2013 begonnen hast. Woher kommt Dein Interesse für die Janusköpfigkeit? Willst Du zeigen, dass die Menschen viele Gesichter haben oder dass sie ihre Gesichter hinter Masken verbergen? Ist es Dein persönliches Facebook?

Diese Reihe hängt auch mit meinem Leben zusammen. Als mein Sohn einmal sehr verärgert war und schmollte, habe ich ihm ein lachendes Gesicht auf die Wange gemalt. Da merkte ich, dass man mit ganz wenigen Strichen das Bild einer Person verändern kann. Es braucht sehr wenig, damit sich alles dreht. Ich glaube, dass es diese Dualität schon seit immer gibt. Es ist alles in allem drin: etwas Gutes und etwas Böses, etwas Helles und etwas Dunkles, etwas Rotes und etwas Grünes. Was man sieht, hängt vor allem vom Betrachter ab. Wenn ich darauf sensibilisiert bin, in dir nur rot zu sehen, dann sehe ich rot, egal, was du sagst oder anhast. Wenn ich nur das Schlechte sehen will, sehe ich nur das Schlechte. Es gibt sehr viele Themen, mit denen wir es in unserer Zeit zu tun haben: die Genderfrage, die Bipolarität. Vor zehn Jahren wusste ich nicht, was Bipolarität ist, und heute scheint es alle zu betreffen.

Einen Teil der bipolaren und janusköpfigen Bilder zeigtest Du im September im Berliner Projektraum Experimentalsystem unter dem Titel »Ababdbabdbab«? Was bedeutet das? Ist das Dada?

Ich wollte, dass keine bestimmte Information rüberkommt. Ich wollte einen Titel haben, bei dem, wenn man ihn liest oder hört, kein konkretes Bild vor den Augen entsteht. Diese Bilder haben etwas mit meiner Arbeit, mit den Fotografien zu tun, weil ich sie als Vorlage benutzte. Ich habe mich, wie immer, beim Malen gehen lassen. Es war mir völlig egal, in welche Richtung es gehen wird. Das war wieder so eine Kommunikation mit der Leinwand, denn ich arbeitete so lang, bis ich ein Gesicht auf der Leinwand erkannte und dann hörte ich auf.

Wer ist denn Dein Vorbild? Gibt es eine Künstlerin oder einen Künstler, die Du bewunderst?

Mir gefallen bestimmte Haltungen. Es gibt ja diese Opferkünstler, die für die ganze Welt leiden und die saufen und kiffen, das ist so theatralisch, das mag ich gar nicht. Ich mag eher die Füchse: Duchamp ist für mich so ein Fuchs. Er hat sich über die Kunstwelt lustig gemacht, das mache ich ja auch. Die Kunst ist ein Spiel. Ich denke, dass ich so bin, wie ein Künstler sein sollte: eine Mischung aus Scharlatan, Schamane, Clown, Trickser. Ich denke, das ist das, was den Künstler ausmacht. Er ist einer, der mit Figuren und mit Sachen spielt, mit denen man nicht spielen kann, aber er spielt trotzdem damit. So sollte ein Künstler sein. Und überhaupt: Man muss sich über alle lustig machen und die Autoritäten infrage stellen.

Interview & Fotos © Urszula Usakowska-Wolff

Erschienen im strassen|feger 19/2015

Info:

https://www.b1en1ek.com/

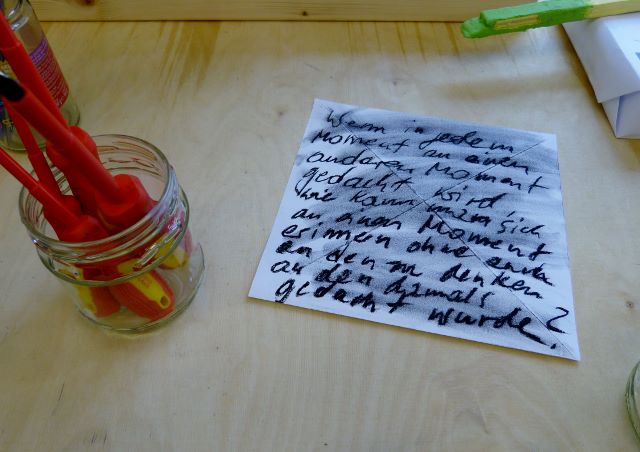

Im Atelier von Sebastian Bieniek. Foto © Urszula Usakowska-Wolff